| Законодательные аспекты. О возможностях и перспективах | |

|

|

|---|

«Актуальные вопросы совершенствования правовой базы государственно-частного партнерства».

Выступление депутата Государственной Думы ФС РФ,

председателя Экспертного Совета по ГЧП Х.М.Салихова на Форуме регионов России: «Государственно-частное партнерство в комплексном развитии территорий» 28 апреля 2010 года в здании ГК «Президент-отель» Управления делами Президента РФ

Уважаемые коллеги, участники и гости!

Прежде всего, позвольте поблагодарить организаторов этого форума за предоставленную мне возможность осветить ряд проблем в области законодательного обеспечения развития государственно-частного партнерства в России.

Прежде всего, позвольте поблагодарить организаторов этого форума за предоставленную мне возможность осветить ряд проблем в области законодательного обеспечения развития государственно-частного партнерства в России. Мне особенно приятно отметить состав присутствующих в данном зале, говорящий о глубокой заинтересованности регионов Российской Федерации в поисках эффективных решений стоящих перед ними народно-хозяйственных задач.

Блок 1. Кризис и ГЧП.

Сегодня при преодолении последствий кризиса настал такой момент, когда естественное падение инвестиционной активности и отток капитала должны привести к глубокой внутренней реорганизацией российской экономики.

Сегодня при преодолении последствий кризиса настал такой момент, когда естественное падение инвестиционной активности и отток капитала должны привести к глубокой внутренней реорганизацией российской экономики. А именно - ее переходом с «экстенсивной» идеологии дешевых денег и легкого кредита на более совершенную и менее подверженную кризисам «интенсивную» идеологию — с опорой на накопление, технологии, инновации и нацеленностью на конечный потребительский продукт и удовлетворение внутреннего спроса.

Только так можно придать динамизм правильным процессам, предъявив обществу новые инвестиционные проекты, а также новые тенденции и методы в принятии инвестиционных решений. Общего признания должен получить принцип «Государственные инвестиции должны дополнять частные, а не наоборот».

Решение:

Очевидно, что в таких условиях бюджетных ограничений и, как следствие, уменьшения объема финансовых средств, направляемых на решение инвестиционных задач в субъектах Российской Федерации особое значение приобретают механизмы государственно-частного партнерства.

Они призваны обеспечить финансирование проектов с привлечением внебюджетных источников, при этом активизируя процесс роста доходов и экономии расходов бюджета, выделяемых на развитие и эксплуатацию инфраструктуры, прежде всего, социально значимых ее объектов.

Кроме того, происходит перенос на частный сектор ряд рисков, которые в ином случае оставались бы на стороне государства, порой существенно замедляя реализацию проекта.

Очевидно, что в таких условиях бюджетных ограничений и, как следствие, уменьшения объема финансовых средств, направляемых на решение инвестиционных задач в субъектах Российской Федерации особое значение приобретают механизмы государственно-частного партнерства.

Они призваны обеспечить финансирование проектов с привлечением внебюджетных источников, при этом активизируя процесс роста доходов и экономии расходов бюджета, выделяемых на развитие и эксплуатацию инфраструктуры, прежде всего, социально значимых ее объектов.

Кроме того, происходит перенос на частный сектор ряд рисков, которые в ином случае оставались бы на стороне государства, порой существенно замедляя реализацию проекта. Блок 2. Развитие ГЧП в России.

Сам термин ГЧП возник в российской правоприменительной практике лишь в последние годы в связи с обсуждением вопроса о необходимости привлечения частного капитала и опыта для развития различных сфер инфраструктуры (в первую очередь, транспорта и ЖКХ). На сегодняшний день можно констатировать высокую заинтересованность представителей власти в реализации проектов ГЧП, а, следовательно, и в развитии нормативно-правовой базы, регулирующей ГЧП.

Сам термин ГЧП возник в российской правоприменительной практике лишь в последние годы в связи с обсуждением вопроса о необходимости привлечения частного капитала и опыта для развития различных сфер инфраструктуры (в первую очередь, транспорта и ЖКХ). На сегодняшний день можно констатировать высокую заинтересованность представителей власти в реализации проектов ГЧП, а, следовательно, и в развитии нормативно-правовой базы, регулирующей ГЧП. Так, на федеральном уровне уже приняты ряд законов, заложивших основы для развития ГЧП в России. Их перечень представлен сейчас Вашему вниманию.

Блок 3. Федеральное законодательство.

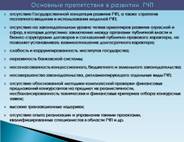

Между тем, несмотря на перечисленное обилие законодательных актов, следует констатировать и тот факт, что действующее законодательство не содержит специальных положений, регулирующих целенаправленно тот или иной аспект реализации ГЧП проекта.

Между тем, несмотря на перечисленное обилие законодательных актов, следует констатировать и тот факт, что действующее законодательство не содержит специальных положений, регулирующих целенаправленно тот или иной аспект реализации ГЧП проекта. Прежде всего, на сегодняшний день, к сожалению, и это признается в официальных отчетах таких авторитетных ведомств как Счетная Палата РФ, в законах отсутствует само определение ГЧП.

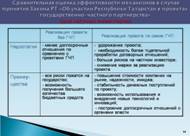

Еще целый ряд существенных препятствий в развитии ГЧП указан на сопроводительном слайде.

В свою очередь, особое внимание хотелось бы заострить вот на каких проблемах ГЧП в правоприменительной практике.

Федеральное законодательство регламентирует одну из форм ГЧП - концессионные соглашения. В нынешних условиях является целесообразным принятие на федеральном уровне законов, позволяющих инвесторам участвовать в проектах ГЧП и в других формах.

Также требуется внести существенные изменения в целый пласт общефедеральных правовых актов, смежно или напрямую регулирующих отношения и споры, возникающие уже в ходе реализации ГЧП-проектов.

Так, в частности, Налоговым кодексом РФ установлена обязанность концессионера по уплате налога на имущество, переданного концессионеру и/или созданного им в соответствии с соглашением.

Очевидно, что такое обложение имущества, во-первых, создает значительную налоговую нагрузку для инвесторов. Во-вторых, фактически означает уплату в пользу государства налога со стоимости принадлежащего ему же имущества. В конечном итоге это приведет к увеличению стоимости услуг, оказываемых конечным потребителям.

В данном случае, требуется исключить концессионеров из состава субъектов, уплачивающих налог на имущество в отношении имущества, переданного концессионеру, а также в отношении имущества, созданного в соответствии с концессионным соглашением.

Кроме того, не решен вопрос о вычете НДС, уплаченного концессионером поставщикам, возникшего в ходе строительства и эксплуатации объекта концессионного соглашения. Также НДС, возникающий во время строительства дороги, подлежит возмещению в течение 3-х лет с момента выставления счета, в противном случае, он может быть потерян. А ведь, в случае, если передача дороги от концессионера государству не приводит к возникновению обязанности по исчислению НДС, то возместить входной НДС проблематично.

Решением видится увеличение срока, в течение которого концессионер имеет право на вычет и установление особого порядка зачета НДС при реализации концессионных проектов.

Кроме того, действующая редакция статьи 72 Бюджетного кодекса создает неясность относительно того, вправе ли государственные (муниципальные) заказчики заключать контракты, длительность производственного цикла которых не превышает соответствующий финансовый год или плановый период, однако сроки исполнения расходных обязательств по оплате работ подрядчика превышают срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

Для однозначного толкования норм, регулирующих заключение таких контрактов, а также для возможности заключения долгосрочных контрактов по объектам, сроки создания которых укладываются в сроки бюджетного планирования, необходимо внести дополнение в Бюджетный кодекс в части, распространяющей указанный порядок на государственные (муниципальные) контракты и концессионные соглашения, срок исполнения расходных обязательств по которым превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

Следующий вопрос касается практики бюджетного планирования. Заключая соглашение по концессионным схемам, региональный орган власти, как правило, обязуется совершать выплаты по такому контракту в течение длительного срока, который почти всегда превышает плановый 3-летний бюджетный период. При этом общая сумма капиталовложений не отражается в бюджете, т.к. первоначальные вложения совершает инвестор, обязательства же государства будут отражаться постепенно в бюджетах будущих периодов.

Полагаем необходимым ввести в практику бюджетного планирования региона или муниципалитета оценку расходов на проекты ГЧП и установление предельных уровней этих расходов на сроки от 3-х и более лет. При этом следует разработать Методику планирования перспективных расходов и объемов гарантий на проекты ГЧП, а также предусматривать при бюджетном прогнозировании показатели обязательств по проектам ГЧП и индикаторы замещения бюджетных ассигнований частными инвестициями при финансировании проектов ГЧП.

Фиксация в соглашениях о ГЧП долгосрочных обязательств бюджета перед частными инвесторами, наряду с обязательствами частных инвесторов и операторов перед государством, создаст атмосферу уверенности в реализуемости и успешности проекта в целом.

Блок 4. Региональное законодательство.

К тому же, практика в отношении проектов ГЧП показала, что федеральное законодательство не адаптировано под проекты регионального и муниципального уровней, которые и могут сформировать массовый проектный рынок развития инфраструктуры.

К тому же, практика в отношении проектов ГЧП показала, что федеральное законодательство не адаптировано под проекты регионального и муниципального уровней, которые и могут сформировать массовый проектный рынок развития инфраструктуры. Вместе с тем, принимая во внимание приоритетность инвестиций в региональные и муниципальные проекты, требуется модернизация нормативно-правовой базы также и на региональном уровне.

Ведь юридическое закрепление понятия ГЧП и инструментов его практического применения, на наш взгляд, приведет к качественному скачку в развитии экономики, повышению инвестиционной привлекательности и реализации инфраструктурных проектов с большим сроком окупаемости за счет частных инвестиций.

Примером успешного использования собственной правовой базы ГЧП может служить опыт г.Санкт-Петербурга и других российских регионов.

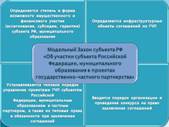

Наиболее продуктивным для целей законодательного обеспечения организации региональных и муниципальных проектов ГЧП, на наш взгляд, является унификации региональных нормативно-правовых актов на основе разработанного Экспертным советом по законодательству о ГЧП Комитета по экономической политике и предпринимательству Государственной Думы модельного закона субъекта Российской Федерации «Об участии субъекта Российской Федерации, муниципального образования в проектах государственно-частного партнерства».

Примером успешного использования собственной правовой базы ГЧП может служить опыт г.Санкт-Петербурга и других российских регионов.

Наиболее продуктивным для целей законодательного обеспечения организации региональных и муниципальных проектов ГЧП, на наш взгляд, является унификации региональных нормативно-правовых актов на основе разработанного Экспертным советом по законодательству о ГЧП Комитета по экономической политике и предпринимательству Государственной Думы модельного закона субъекта Российской Федерации «Об участии субъекта Российской Федерации, муниципального образования в проектах государственно-частного партнерства».  Модельный закон, прежде всего, призван показать регионам широкие возможности ГЧП и поэтому содержит минимум императивных норм. В нем закреплены основные договоры по проектам ГЧП. Ими могут являться прямые соглашения, договоры аренды, договоры об использовании интеллектуальной собственности, договоры строительного подряда, гарантийные соглашения и так далее.

Модельный закон, прежде всего, призван показать регионам широкие возможности ГЧП и поэтому содержит минимум императивных норм. В нем закреплены основные договоры по проектам ГЧП. Ими могут являться прямые соглашения, договоры аренды, договоры об использовании интеллектуальной собственности, договоры строительного подряда, гарантийные соглашения и так далее. Особенностью данного документа является принципиально новый законодательный «взгляд» на проблему неконцессионных форм ГЧП, в частности, дано непротиворечивое определение ГЧП, связанное с развитием общественной инфраструктуры, что позволяет локализовать правоприменительное поле ГЧП.

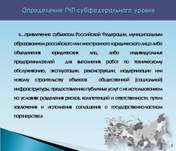

Из данного определения мы видим, что понятие ГЧП локализуется за счет его отнесения к объектам общественной инфраструктуры: т.е. на объекты, комплексы объектов, используемые для удовлетворения общественных потребностей, обеспечение которых законодательно возложено на государственные (региональные) и (или) муниципальные органы власти.

Из данного определения мы видим, что понятие ГЧП локализуется за счет его отнесения к объектам общественной инфраструктуры: т.е. на объекты, комплексы объектов, используемые для удовлетворения общественных потребностей, обеспечение которых законодательно возложено на государственные (региональные) и (или) муниципальные органы власти. Основой управления проектами ГЧП должны стать, как было сказано выше, программы комплексного социально-экономическом развития субъекта

Российской Федерации, муниципального образования, на средне- и долгосрочный период, содержащие перечни проектов развития общественной инфраструктуры, предполагаемым к реализации на основе соглашений ГЧП.

Российской Федерации, муниципального образования, на средне- и долгосрочный период, содержащие перечни проектов развития общественной инфраструктуры, предполагаемым к реализации на основе соглашений ГЧП. В этом смысле модельный закон должен выполнять свою функцию не только в отношении региональных законопроектов, но и актов представительных органов местного самоуправления, направленных на развитие инвестиционной проектной деятельности на принципах неконцессионного ГЧП.

Особенно важна данная функция в случае необходимости пакетирования муниципальных проектов в межмуниципальные программы (для «захода» в такие программы крупных инвесторов (в первую очередь – Внешэкономбанка, действующего в условиях количественных ограничений и дешевых денег институциональных инвесторов).

Задача Модельного закона предоставить публично-правовым образованиям законодательную базу для осуществления этой части проектной деятельности без нарушения положений Конституции Российской Федерации.

Исходя из анализа откликов, поступивших из многих регионов России, а модельный региональный закон был направлен во все субъекты Российской Федерации, можно констатировать, что он явился весомым побудительным мотивом для разработки регионами своих собственных законов о государственно-частном партнерстве.

Исходя из анализа откликов, поступивших из многих регионов России, а модельный региональный закон был направлен во все субъекты Российской Федерации, можно констатировать, что он явился весомым побудительным мотивом для разработки регионами своих собственных законов о государственно-частном партнерстве. Всего, в настоящее время уже в более чем 15 субъектах Российской Федерации осуществляется процесс нормотворчества с использованием базовых принципов и положений, сформированных в Модельном законе.

Управлять, координировать и контролировать выполнение соглашений по проектам ГЧП возможно с помощью различных образований.

Это создание некоммерческого партнерства, функции которого будут заключаться в совместном пошаговом сопровождении на всех стадиях проектах. Так, например, поступили в канадской провинции Британская Колумбия, где по соглашениям ГЧП в г.Ванкувере были построены объекты Зимней Олимпиады 2010 года.

Это создание некоммерческого партнерства, функции которого будут заключаться в совместном пошаговом сопровождении на всех стадиях проектах. Так, например, поступили в канадской провинции Британская Колумбия, где по соглашениям ГЧП в г.Ванкувере были построены объекты Зимней Олимпиады 2010 года. Также возможно создание некой коммерциализированной структуры, 100% контролируемой государством, которая, в свою очередь, заключает соглашения о реализации проектов ГЧП с заинтересованными инвесторами. Как пример, - ОАО «Казахстанский центр ГЧП».

Помимо этого, еще одним из вариантов реализации проектов по схемам ГЧП может быть совместное предприятие, создаваемое под каждый конкретный объект – т.е. своего рода управляющая компания. Такой подход в своей региональной работе активно использует Внешэкономбанк. Например, Корпорация развития индустриальных парков в Калужской области.

Помимо этого, еще одним из вариантов реализации проектов по схемам ГЧП может быть совместное предприятие, создаваемое под каждый конкретный объект – т.е. своего рода управляющая компания. Такой подход в своей региональной работе активно использует Внешэкономбанк. Например, Корпорация развития индустриальных парков в Калужской области. Большинство же российских регионов и муниципалитетов, на нынешнем этапе первых шагов в развитии ГЧП, начинают с введения в структуру своих управленческих органов (министерства, департаменты, комитеты) новых профильных отделов, координирующих только вопросы ГЧП. Так поступили в г.Санкт-Петербурге, где ответственным и, надо отметить успешно справляющимся, органов власти является Комитет по инвестициям и стратегическим проектам.

Блок 5. Итоги и задачи.

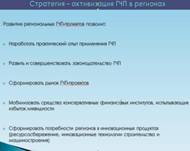

Подводя итоги своему выступлению, хочу выделить основные моменты, способные уже в ближайшей перспективе качественно повысить эффективность механизмов ГЧП в России:

Подводя итоги своему выступлению, хочу выделить основные моменты, способные уже в ближайшей перспективе качественно повысить эффективность механизмов ГЧП в России: - при выборе проектов на условиях ГЧП органам федерального и муниципального уровня необходимо повысить качественную и, главное, своевременную проработку предлагаемых проектов и предлагать детальный регламент по каждому проекту на проведение конкурса по выбору профессионального и кредитоспособного частного оператора.

- на региональном уровне требуется развитие контрактных моделей, инструментов гарантий и страхования, совершенствование регионального

законодательства и его «стыковка» с федеральным. В совокупности они должны обеспечить приемлемые риски частных инвестиций в общественную инфраструктуру. Со стороны государства при этом требуется четкое исполнение своих договорных обязательств.

законодательства и его «стыковка» с федеральным. В совокупности они должны обеспечить приемлемые риски частных инвестиций в общественную инфраструктуру. Со стороны государства при этом требуется четкое исполнение своих договорных обязательств. - необходимо более эффективное использование нашего общероссийского кадрового, профессионального потенциала. С одной стороны – это постоянное повышение квалификации госслужащих, вовлеченных в процесс управления капиталовложениями и развитием совместных государственно-частных проектов. С другой - результативное привлечение богатого практикой побед и неудач частного профессионального «капитала» участников современного производственного и торгово-экономического процесса.

Благодарю за внимание!