| Законодательные аспекты. О возможностях и перспективах | |

|

|

|---|

Доклад на международной конференции «Продвижение государственно-частного партнерства: новые возможности для развития инфраструктуры в странах с переходной экономикой» 21.10.2008 г.

В настоящее время во всем мире все большее значение придается государственно-частному партнерству (ГЧП) – особой форме взаимодействия государства и бизнеса для реализации государственных (преимущественно социальных) функций посредством частных инвестиций. Если в европейских странах ГЧП сформировалось как устойчивый элемент экономики, то в России сегодня происходит активная фаза становления и развития инструментов и форм ГЧП.

Определение ГЧП пока не закреплено в нормативных актах РФ, поскольку в настоящее время Российское государство находится в процессе формирования практики и методологии ГЧП. Тем не менее можно сформулировать термин, который является базовым:

Государственно-частное партнерство – это любые официальные отношения или договоренности на фиксированный или неограниченный период времени между государственными и частными участниками, в котором обе стороны взаимодействуют в процессе принятия решения и соинвестируют ограниченные ресурсы (например, деньги, персонал, оборудование, информацию) для достижения конкретных целей в определенной области.

В основе этой формулировки лежит определение public-private partnership (PPP), используемое в официальных документах Организации экономического сотрудничества и развития.

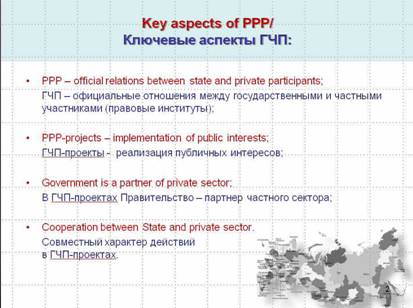

Исходя из этого, сформулируем четыре ключевых аспекта ГЧП.

Исходя из этого, сформулируем четыре ключевых аспекта ГЧП.1. Государственно-частное партнерство должно предполагать официальные отношения или договоренности между государственными и частными участниками. Эти отношения или договоренности фиксируются в официальных документах, в частности в нормативных правовых актах, т.е. образуют особые правовые институты.

2. ГЧП-проекты – это прежде всего реализация публичных интересов. Совместные цели и интересы обоих партнеров координируются на основе общегосударственных общественно полезных целей.

3. Правительство в ГЧП-проектах выступает не столько регулятором или катализатором экономической активности, сколько партнером частного сектора. Иными словами, оно участвует в ГЧП-проектах на равных правах с частным инвестором, а не реализует в отношении него свои властные полномочия.

4. Для ГЧП-проектов характерен совместный характер действий: государство и частный инвестор активно привлекают и совместно инвестируют ресурсы, вместе принимают решения в процессе инвестирования и управления проектом.

На сегодняшний день в России заложена законодательная база по развитию государственно-частного партнерства. Я бы хотел начать с 2005-го года, который считаю своего рода правовым «стартом» в запуске механизма государственно-частного партнерства. Приняты такие акты, как:

На сегодняшний день в России заложена законодательная база по развитию государственно-частного партнерства. Я бы хотел начать с 2005-го года, который считаю своего рода правовым «стартом» в запуске механизма государственно-частного партнерства. Приняты такие акты, как:

* Федеральный закон «О концессионных соглашениях»;

* Федеральный закон «Об особых экономических зонах»;

* Федеральный закон «О банке развития» от 17.05.2007 № 82-ФЗ;

* Правила формирования и использования бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда РФ, утвержденные Правительством РФ;

* Постановление Правительства РФ «Об открытом акционерном обществе “Российская венчурная компания”».

* Также в 2005-м году было принято постановление Правительства «О государственном учете результатов научно-исследовательских, опытно конструкторских и технологических работ гражданского назначения».

Таким образом, в настоящее время федеральное законодательство идет по пути создания отдельных нормативных актов, регулирующих ту или иную специфическую форму участия государства во взаимоотношениях с частными лицами. На федеральном уровне разработано существенное количество гражданско-правовых механизмов, позволяющих «вписывать» реализацию ГЧП-проектов в рамки существующего законодательства.

Однако, что касается порядка реализации этих проектов, то это относится к ведению законодательства субъектов РФ, которые вправе самостоятельно разработать и принять соответствующие правила.

Остановимся на основных ГЧП-инструментах более подробно с точки зрения их законодательного обеспечения.

Как показывает практика, одним из наиболее востребованных инструментов обновленной государственной инвестиционной политики в России стал федеральный Инвестиционный фонд РФ. Первые заявки на средства этого Фонда формировались уже параллельно разработке Положения «Об Инвестиционном фонде РФ», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 23.11.2005 № 694.

Как показывает практика, одним из наиболее востребованных инструментов обновленной государственной инвестиционной политики в России стал федеральный Инвестиционный фонд РФ. Первые заявки на средства этого Фонда формировались уже параллельно разработке Положения «Об Инвестиционном фонде РФ», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 23.11.2005 № 694.

Проекты, одобренные рабочими органами Инвестиционного фонда РФ, можно условно разделить на три группы:

– создание промышленной инфраструктуры (транспорт и электросетевая инфраструктура) в рамках строительства крупных промышленных предприятий, в первую очередь в районах нового освоения – 52,0% инвестиций из Инвестфонда (включая прогнозное выделение средств на строительство объектов, получивших финансирование на этап разработки проектно-сметной документации);

– создание либо модернизация магистральной транспортной инфраструктуры (преимущественно – будущие автодорожные концессии и инфраструктура ОАО «РЖД») – 44,5% инвестиций;

– остальные типы заявок – 3,5% инвестиций. Среди них необходимо выделить заявку АФК «Система» / ОАО «Ситроникс» на организацию производства интегральных микросхем на пластинах диаметром 300 мм с проектными нормами 65-45 нм в г. Зеленограде.

Высокий спрос на государственную поддержку за счет Инвестиционного фонда РФ доказал высокую эффективность этого инструмента ГЧП. Однако назрела необходимость принятия мер по совершенствованию механизма функционирования ИФ. Необходимо также оказание методической помощи субъектам в подготовке заявок на соискание финансирование за счет средств ИФ и распространить позитивный опыт ИФ РФ на региональные Инвестиционные Фонды.

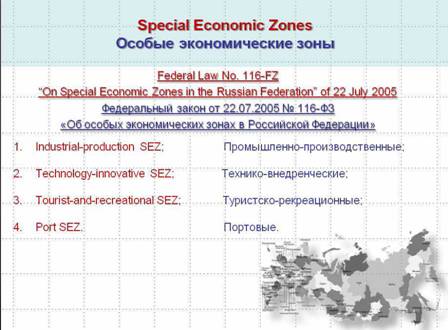

Особые экономические зоны в их современном варианте были учреждены Федеральным законом от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации». Основной целью создания ОЭЗ стало стимулирование предпринимательской активности за счет привлечения частных инвестиций. Инвестиционную привлекательность зон должны существенно увеличить, во-первых, обустройство необходимой функциональной инфраструктуры за счет средств федерального бюджета, а во-вторых, комплекс административных и налоговых преференций.

Особые экономические зоны в их современном варианте были учреждены Федеральным законом от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации». Основной целью создания ОЭЗ стало стимулирование предпринимательской активности за счет привлечения частных инвестиций. Инвестиционную привлекательность зон должны существенно увеличить, во-первых, обустройство необходимой функциональной инфраструктуры за счет средств федерального бюджета, а во-вторых, комплекс административных и налоговых преференций.

Первоначальный вариант указанного Федерального закона регламентировал создание на территории РФ двух типов особых зон: технико-внедренческих и промышленно-производственных. В первых предполагается сосредоточить инновационное экспериментальное производство, а во вторых – промышленное производство высокотехнологичных товаров. В июне 2006 года в Закон об особых экономических зонах были внесены поправки, регламентирующие создание и функционирование третьего типа ОЭЗ – туристско-рекреационных. В ноябре 2007 года в Закон были внесены дальнейшие дополнения, которые позволяют создавать ОЭЗ нового типа – портовые зоны. Комплекс поправок, разработанных Правительством РФ, регламентирует создание и функционирование этого вида особых экономических зон.

На сегодняшний день в 13 субъектах Российской Федерации действует 13 особых экономических зон. Практика реализации проектов в таких экономических зонах показала их небольшую неэффективность (возможно, за исключением ОЭЗ, предоставляющих таможенные льготы). Такая ситуация имеет объективные причины, и главная из них – явно недостаточный размер налоговых льгот, обуславливающих низкую инвестиционную привлекательность ОЭЗ.

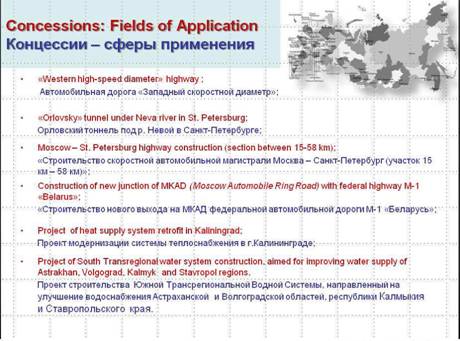

Следует обратить внимание на такой ГЧП-инструмент, как концессии. Концессионный договор можно определить как особую договорную форму предоставления частному лицу права на хозяйственное использование государственного или муниципального имущества, при этом указанное частное лицо уплачивает государству или муниципальному образованию концессионную плату, устанавливаемую договором и определяемую на основании ожидаемых результатов хозяйственного использования вышеназванного имущества.

Следует обратить внимание на такой ГЧП-инструмент, как концессии. Концессионный договор можно определить как особую договорную форму предоставления частному лицу права на хозяйственное использование государственного или муниципального имущества, при этом указанное частное лицо уплачивает государству или муниципальному образованию концессионную плату, устанавливаемую договором и определяемую на основании ожидаемых результатов хозяйственного использования вышеназванного имущества.

Концессионное соглашение представляет собой одну из форм привлечения инвестиций в экономику, которую используют многие страны. При использовании концессий и проработке соответствующих норм Россия активно использует накопленный международный опыт в целях максимального сближения принципов и правил российских и иностранных концессий.

Представляется, что для России механизм концессии — одно из перспективных направлений хозяйствования: этот механизм предусматривает финансовые поступления в экономику региона извне и не требует дополнительной нагрузки на бюджет. По оценкам экспертов, механизмы концессионных соглашений должны привлечь в экономику, и прежде всего в объекты инфраструктуры и ЖКХ, примерно 2,5 – 3 млрд. долларов.

Представляется, что для России механизм концессии — одно из перспективных направлений хозяйствования: этот механизм предусматривает финансовые поступления в экономику региона извне и не требует дополнительной нагрузки на бюджет. По оценкам экспертов, механизмы концессионных соглашений должны привлечь в экономику, и прежде всего в объекты инфраструктуры и ЖКХ, примерно 2,5 – 3 млрд. долларов. Другим важным элементом ГЧП стал Банк развития. Ему принадлежит ключевая роль в создании инфраструктуры ГЧП - в первую очередь, через механизм предоставления финансовых гарантий.

Резервы Банка развития, выделенные на принципах государственно-частного партнерства, определяют становление рынка проектов ГЧП.

В целом следует отметить, что инструменты государственно-частного партнерства в России находятся в стадии формирования, совершенствования законов и подзаконных актов, которые начинают применяться не только на федеральном, но и на региональном уровне. Частный бизнес активно участвует в ГЧП-проектах, понимая свои выгоды и положительное влияние от сотрудничества с государством на экономику проекта. Во многих крупных инвестиционных проектах принимают участие иностранные инвесторы.

В целом следует отметить, что инструменты государственно-частного партнерства в России находятся в стадии формирования, совершенствования законов и подзаконных актов, которые начинают применяться не только на федеральном, но и на региональном уровне. Частный бизнес активно участвует в ГЧП-проектах, понимая свои выгоды и положительное влияние от сотрудничества с государством на экономику проекта. Во многих крупных инвестиционных проектах принимают участие иностранные инвесторы.

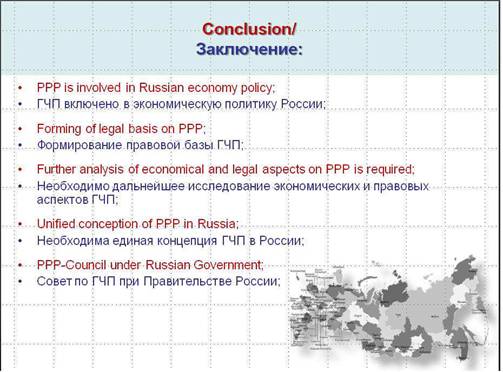

В заключение хотелось бы кратко перечислить некоторые основные тезисы о ГЧП в России:

1) ГЧП органично включено в экономическую политику РФ как на федеральном, так и на региональном уровне;

2) в России складывается свое, во многом уникальное понимание форм и методов реализации ГЧП;

2) в России складывается свое, во многом уникальное понимание форм и методов реализации ГЧП; 3) идет активное формирование правовой базы ГЧП как на федеральном, так и на региональном уровне;

4) для достижения эффективных результатов наряду с практической работой по конкретным проектам необходимо дальнейшее исследование экономических и правовых аспектов ГЧП, их согласование между собой, а также разработка методических материалов и акцент на подготовке кадров;

5) необходима разработка единой концепции развития ГЧП в РФ на уровне федеральной, региональной и муниципальной власти, с обеспечением создания необходимой институциональной инфраструктуры;

6) для обеспечения координации работ целесообразно создать Совет по ГЧП при Правительстве РФ, включающий секции по основным направлениям развития ГЧП (экономическая политика, нормативно-законодательная база, продвижение конкретных проектов, привлечение и поддержка инвесторов, подготовка кадров и др.). Состав Совета должен обеспечить участие в подготовке решений представителей всех уровней власти и всех уровней бизнеса. Для этой цели необходимо иметь соответствующие советы во всех субъектах РФ и в важнейших органах местного самоуправления; одной из функций Совета при Правительстве РФ должна стать общая координация вышеуказанных советов.

7) Системообразующий нормативный акт в области ГЧП должен быть принят в форме закона, поскольку именно такая форма позволит обеспечить максимальную легитимность действиям органов власти в области ГЧП, в частности, по вопросам, неурегулированным федеральным законодательством и открытым для нормативного регулирования или практической реализации субъектами федерации, а также обеспечит судебную защиту соглашениям, заключенным на его основе.

Конкретное содержание самого закона может быть весьма разнообразным.